いじめDアンケート

チーム学校によるいじめの早期発見から介入支援までをサポート

文部科学省の問行調査(※)に

準拠した集計結果の出力が可能

いじめを早期に把握し、チーム学校で取り組むために

リスクを警告し、スムーズな支援へつなげる

いじめに関するアンケート調査は、いじめ防止対策推進法に基づき、全ての学校が取り組むべきこととされています。しかし、自治体、教育委員会からは、「アンケートの集計に手間取る」、「データの管理や取り扱いが困難」、「結果をいじめ対策に十分に活用できていない」という声が多く聞かれます。原因として、紙による実施の煩雑さ、データから実態を読み取ることの難しさなどが指摘されています。対して、デジタルの大きなメリットは、データを一元化し、学年をまたいでいじめ案件の経過を追うことができる点です。

私たち公益社団法人 子どもの発達科学研究所が提供する「いじめDアンケート」は、従来のいじめアンケートの問題点を解消し、表面化しにくいいじめの実態を、子どもたちの回答から明らかにします。

アンケートデータの

閲覧と活用

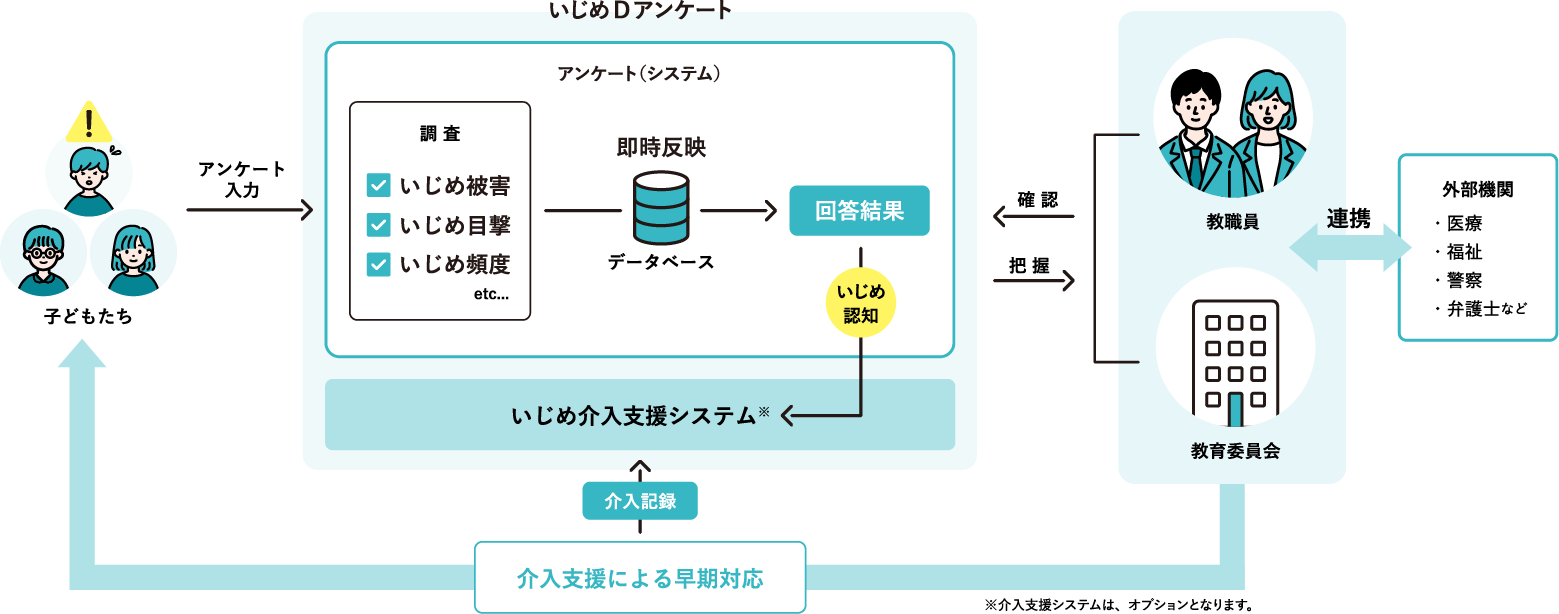

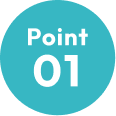

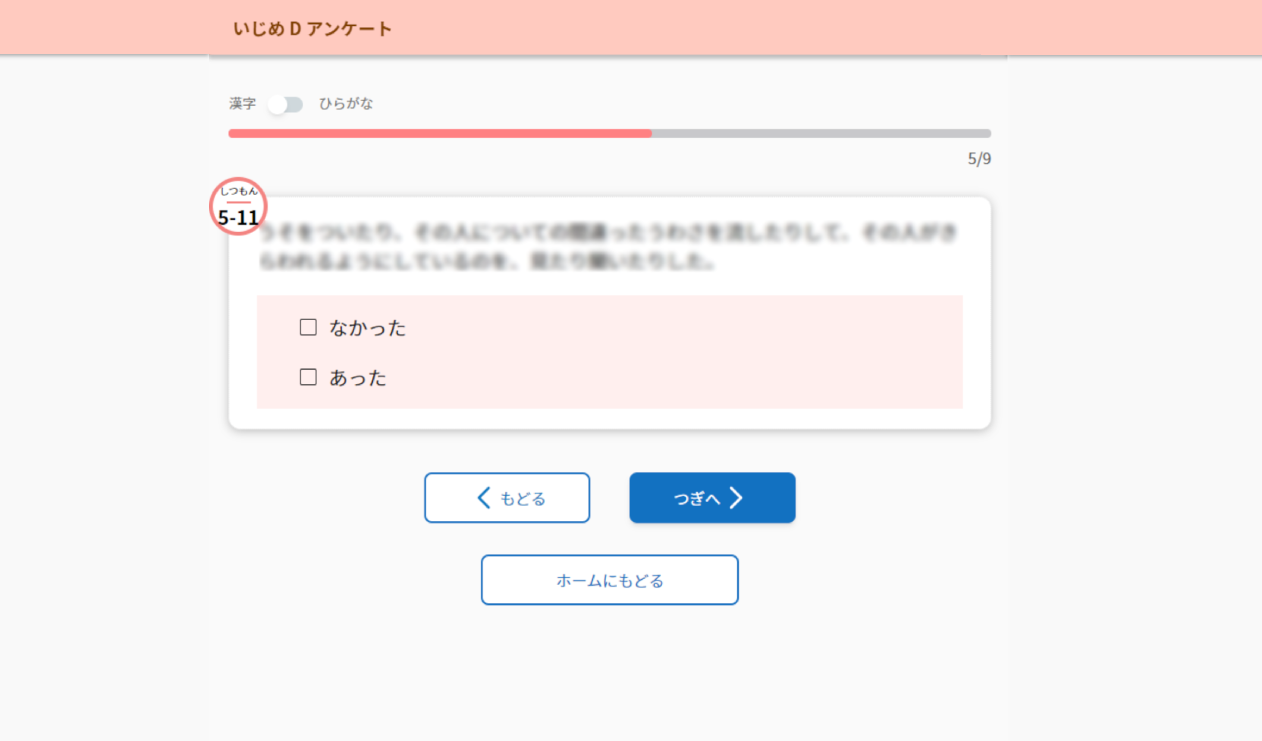

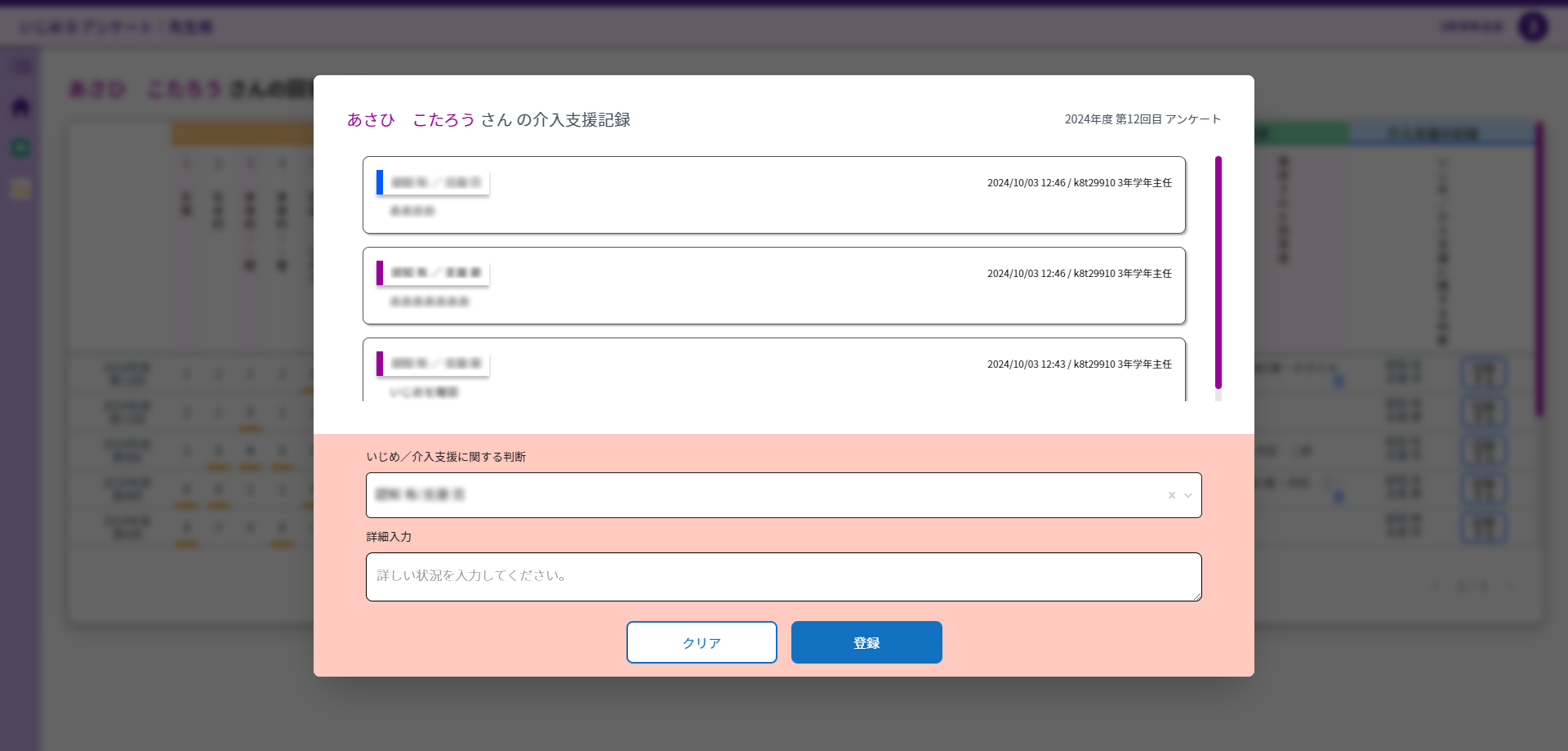

いじめDアンケートは9項目44の質問で構成されています。児童生徒は自らの端末から、いじめの被害・目撃、それらの内容や頻度などについて答えていきます。教職員は、それらのデータをダッシュボード上で確認し、対応を行いますが、その際に対応の記録を残しておくことができます。記録は、いじめ対応が進むごとに時系列で残り、学校は常に状況の把握が可能です。

教育委員会と

学校が連携できる

データの一元化

いじめの把握とその対応は時間の勝負といえるでしょう。早期発見による深刻化の防止という点で、教育委員会が学校と連携し支援できることはとても重要です。いじめDアンケートを、教育委員会及びその管轄下の学校が導入した場合、教育委員会は各学校のデータを常に、しかも即時的に閲覧することができます。よって教育委員会と学校が同じデータを元に対応を進めることが可能です。

いじめ認知から解消までを管理する、介入支援機能

~文部科学省の調査報告にも対応~

2025年度より、いじめDアンケートと連携する介入支援機能(いじめ介入支援システム)がスタートします。これは、いじめが認知された場合に、その問題の解消に向けての支援をサポートするツールです。このシステムを利用することで、いじめ事案の明確化とその対応、解消に向けたアクションまでを管理できます。

いじめDアンケートを実施する自治体のなかには、文部科学省が年に一度、提出を求めている報告書(※)の作成に、このいじめ介入支援システムを利用していこうとする動きがあります。

※「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

いじめDアンケートの仕組み

- いじめ研究の知見と科学的根拠に基づき、いじめの早期発見から介入支援までのサポートおよびマネジメントを行うツール

- 児童生徒へのアンケートでは、「いじめ被害」「いじめ目撃」の回答を取得。 表面化されにくく、状況把握が困難ないじめを即時に把握

- 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の報告に利用できるよう、項目を工夫

- 教育委員会だけでなく、医療・福祉等の外部機関と学校との連携の際にも活用が可能

いじめDアンケートの特長

-

いじめアンケートのアプリ版として、いじめの被害・目撃等の情報を効率的かつ正確に管理。対応の記録は文科省の報告書にも使用可能

-

児童生徒によって入力された、いじめに関する情報は、担任のみならず学校長や養護教諭、教育委員会に即時共有される

-

いじめ被害の回答は、被害頻度によって数値化され、リスクの度合いを示す。介入支援における査定を行いやすくサポート

-

登録がある限り、記録データは学年が上がっても確認していくことが可能。いじめの解消後もサポーティブな対応を継続できる

いじめDアンケートの効果

-

1

いじめ防止対策推進法で推奨されている いじめアンケートがデジタル化。実施、回収、集計、保管を効率的に行うことができます。

-

2

いじめ被害の結果は、文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」にあった形式で表示されます。

-

3

被害や目撃報告があった事案別に、いじめの認知や対応の詳細を記録することができます。

-

4

アンケートの集計結果やその後の対応について、学校の管理職、教育委員会、それぞれのレベルに応じて確認することができます。

いじめDアンケートの利用

-

いじめ被害について被害申告と被害目撃にわけて的確に聞き取り

-

結果はダッシュボード画面で一覧表示され、校内で起きているいじめの状況が一目瞭然

-

いじめ認知後に行う介入支援の経緯や詳細も案件ごとに記録・管理

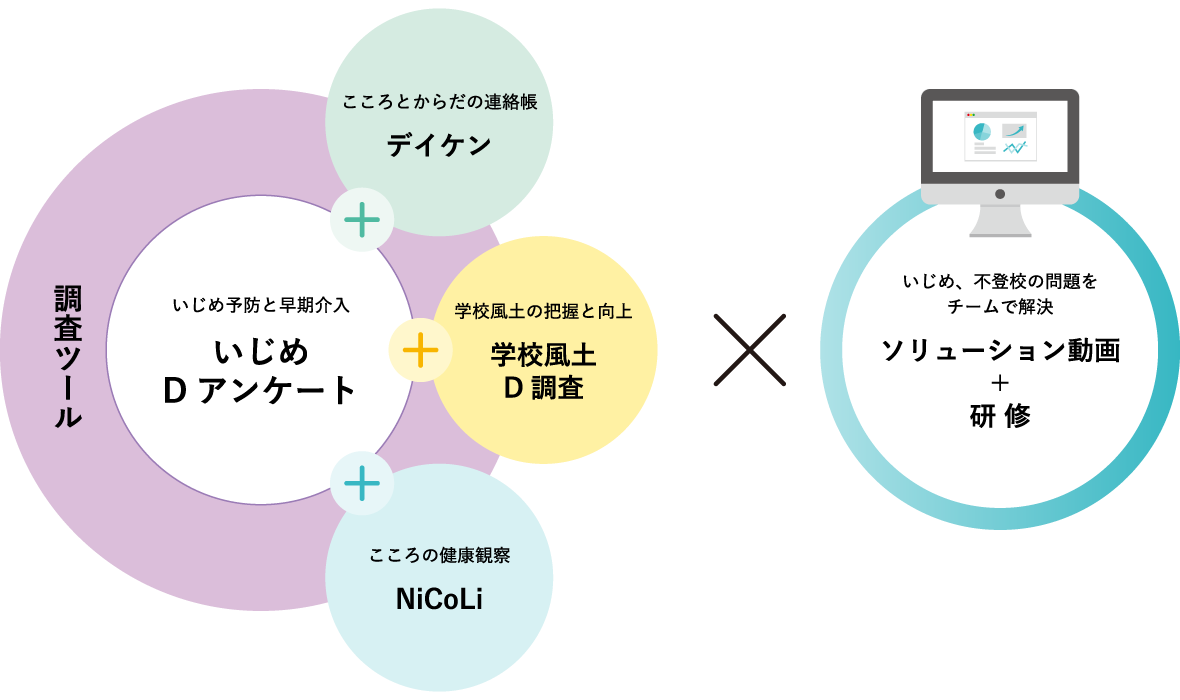

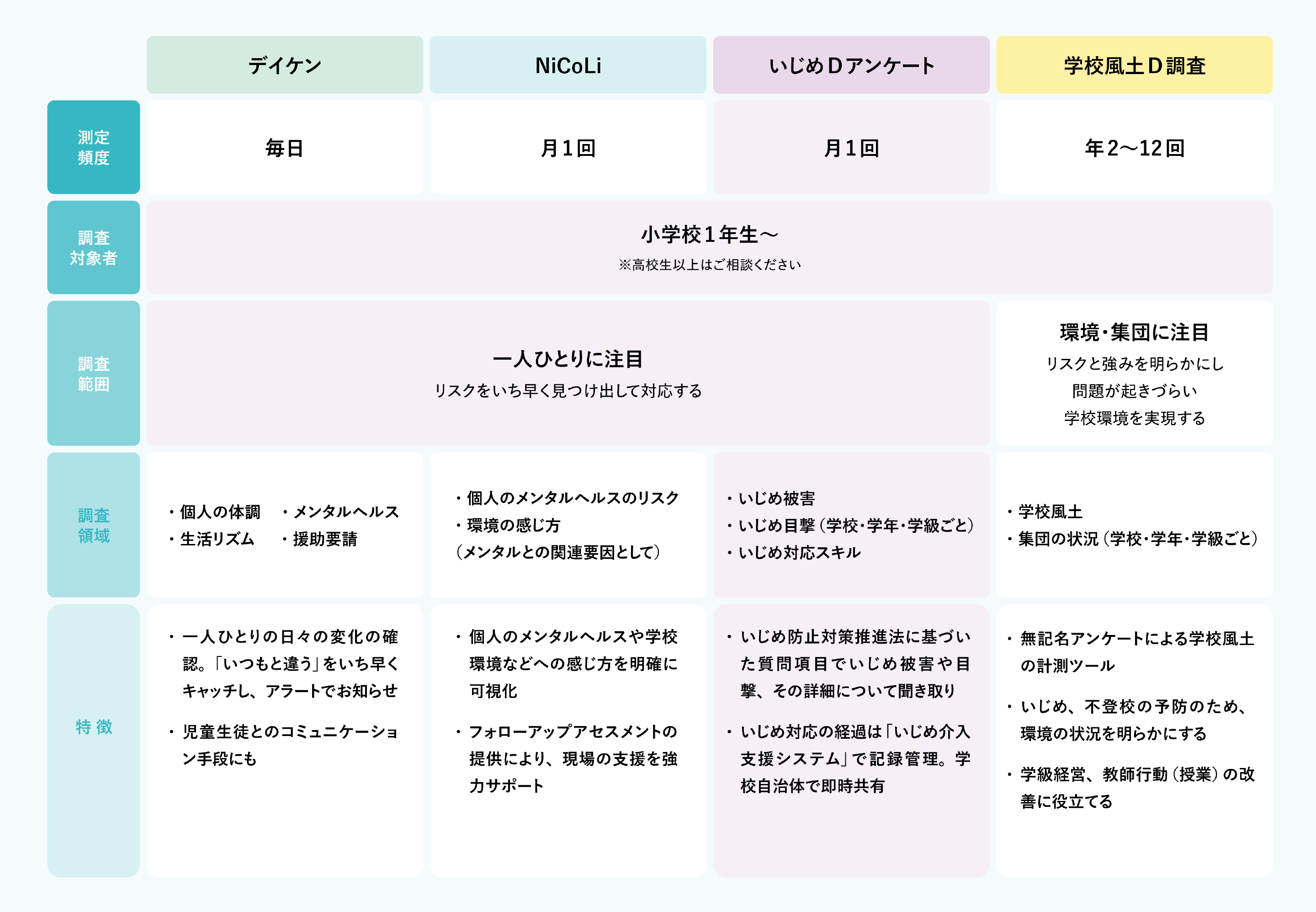

調査ツールの組み合わせにより、

多角的な課題解決が可能です